|

DE

LA

HISTORIA |

|

LA

FIESTA

CAMPESINA

por

María Teresa

Linares.

|

|

|

La

fiesta

campesina es

una de las

formas de

reunirse un

grupo afín

de amigos,

vecinos,

visitantes,

para momentos

de solaz en

celebración

de un cumpleaños,

un velorio de

santos, una

boda o

bautizo, la

terminación

de una junta

para techar

una casa de

vivienda o de

curar tabaco,

el fin

de una

cosecha o

cualquier

otro motivo

que provoque

la necesidad

de diversión

que conlleva

esta reunión.

Se le ha dado

el

nombre de

guateque, el

cual se ha

generalizado

en toda la

Isla para la

fiesta

familiar.

Ortiz le da

un orígen

africano a la

palabra y

dice que en

algunos

lugares a la

misma

actividad se

le dice changüí,

palabra

conga, según

él.

|

José

García de

Arboleya, en

su Manual de

la Isla de

Cuba, también

le da el

nombre de

guateque a la

fiesta

familiar

campesina y

dice que en

algunos

lugares del

departamento

oriental

también

le dicen

changüí.

Pichardo

califica

el

changüí de

“canto

y baile de la

gentualla”.

Aún

así, en algún

momento fue

baile sólo

para blancos,

a tenor de

una nota a

final de página

en la que

dice Arboleya:

“En

el día está

prohibida la

concurrencia

de la jente

de color”

(sic)

|

Históricamente

esta fiesta

se ha

alegrado con

el toque de

instrumentos

típicos.

Primero el

tiple y el güiro,

luego algún

otro

instrumento

de percusión,

la guitarra o

el tres, y la

sustitución

del tiple por

la bandurria

o

el laúd

Cubano.

Aquí

apareció el

canto solista

del campesino

utilizando la

décima para

todo tipo de

improvisaciones,

con temas

alusivos a la

fiesta o a

las personas

asistentes.

Aquí también

apareció el

zapateo como

forma de

baile de

pareja

desenlazada

y

otros bailes

que se

mencionan en

las fuentes

literarias

tan

antiguas como

el cachirulo

, la caringa,

el

tumbantonio,

el papalote y

el gavilán,

todos basados

en una

persecución

galante de la

pareja .

De

muchos de

estos bailes

hay

referencias

en otros países

latinoamericanos,

como la

zamacueca en

Chile, el

gato en

Argentina, el

jarabe o el

son huasteco

en México,

la jarana en

Panamá.

Todos

descienden de

los

zapateados

españoles,

combinados

con elementos

eróticos de

grupos negros

como los

bailes

de makuta y

yuka en Cuba. |

|

De

todos, el

baile más

generalizado

en Cuba ha

sido el

zapateo.

Pichardo

describe el

canto del

campesino

como ay-el-ay

o llanto.

Dice que se

llama así

porque

comienza con

esta

interjección.

Le llama

punto de

harpa

a una

variación

del mismo con

acompañamiento

punteado por

el arpa, la

guitarra o el

tiple. “El

zapateo,

dice,

es la parte

del baile que

se acomoda a

los sones

explicados y

a otro

particular idéntico,

distinguiéndose

el punteado,

escobillado,

etc. el cual,

aunque rústico,

está muy

generalizado:

nada de

figuras, si

se exceptúa

alguna vuelta

de cuerpo

para

presentarse

inmediatamente

a su pareja

de frente a

continuar el

ejercicio

incansable de

los pies,

cuyo

sonsonete,

por más

variaciones

que ejecuten,

no han de

perder el

compás,

hasta que

aparece un

nuevo

Zapateador a

relevarle,

bastando un

saludo o

inclinación

de cabeza

para ser

obligado a

retirarse.

Cuando en

este baile se

imita al

guajiro con

sombrero de

guano,

machete al

cinto y

gesto

amenazante y

azorado por

los silbos de

los

espectadores,

entonces se

titula

Atajaprimo .

|

|

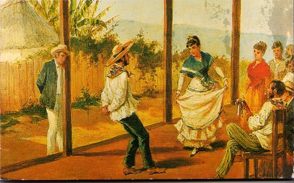

Esta

descripción

nos da una

idea del

baile

preponderante

en el siglo

XIX, y lo que

se ha perdido

en la memoria

del tiempo:

-En

aquellos

momentos el

zapateo se

alternaba con

partes de

canto, que

hoy han

desaparecido,

a veces se

ejecuta una

tonada por el

laúd.

-Dice

que no tenía

figuras, sólo

alguna

vuelta, y he

sabido por la

tradición

oral de

muchas

figuras

realizadas

por

bailadores

virtuosos. |

-Dice

además, que

es un estilo

en que se

“imita al

guajiro, con

sombrero de

guano,

machete al

cinto

y

gesto

azorado” ¿Es

que no era un

baile

campesino, no

era aquel el

vestuario

cotidiano?

Por lo menos,

la gráfica

de la época

representa

al campesino

con sombrero,

chamarreta

larga, pañuelo

al cuello,

bailando con

su pareja en

casas de

campo de

vivienda o de

curar tabaco,

etc.

-No

menciona al

calesero

negro, ni al

campesino que

se reunía

con amigos en

las

bodeguitas de

campo a

bailar

zapateo con

un tiple o

con percusión

sola, y las

figuras

virtuosistas

de bailar de

rodillas,

hacer un aro

con su pañuelo

y deslizarlo

de la cabeza

a los pies

mientras

baila,

ponerse puñales

a manera de

espolones en

las botas y

hacer

figuraciones

peligrosas

bailando con

ellos.

Es

cierto que

era un baile

de muchos

requisitos y

en su

etiqueta

entraba que

una bailadora

bailara con

varios

zapateadores,

pero también

en la gráfica

se observa

que ella a

veces tenía

varios

sombreros

puestos y había

otros en el suelo a su

alrededor. La

costumbre era

que el hombre

solicitara

bailar con

ella

entregando su

sombrero, que

ella superponía

sobre su

cabeza.

Luego, cuando

ella deseaba

cambiar de

compañero le

hacía un

saludo al

bailador que

la acompañaba

y entregaba

su sombrero

al siguiente,

que entraba

al ruede a

bailar.

Todo

esto supone

una hermosa

danza de

cortejo, que

en el tiempo

ha perdido

estas

características.

Arboleya

repite muchas

de las

descripciones

de Pichardo,

pero

distingue dos

estilos de

fiesta

campesina:

--“Llámase

baile de música

en el campo

los públicos

de convite o

de pensión

donde hay

orquesta y se

bailan

contradanzas

y walses,

para

distinguirlos

de los changüís

o guateques,

reuniones con

carácter de

familiares en

que sólo se

baila el

zapateo al

son del tiple,

la guitarra o

el arpa y del

canto de los

guajiros”.

Insiste

en que van

unidos el

canto y el

baile, en que

existen tres

estilos,

zapateado,

escobillado

y atajaprimo.

-“El

acompañamiento

músico del

zapateo se

llama punto

de arpa o

simplemente

punto, y el

canto

generalizadísimo

en toda la

Isla, se

conoce por el

llanto o por

el ay,

interjección

que precede a

todas las

coplas.

Luego

describe las

distintas

formas de

improvisar

uno a uno,

--como en las

rondeñas de

Andalucía—y

el uso de la

décima

cantada a

partir de la

glosa, y

las

aclamaciones

de los

asistentes

jaleando al

cantador y a

la bailadora.

De nuevo,

vemos, que no

desvincula el

canto de la

danza, lo que

demuestra que

antiguamente

se producían

a la misma

vez.

Otras

formas de

diversión

en los

guateques, en

parajes

cercanos a

las costas

donde

realizaban

largas

estadas

las

goletas de

cabotaje que

realizaban el

transporte de

mercancías y

de pasajeros

alrededor de

la Isla,

fueron los

bailecitos

organizados

por los

marineros

para invitar

a las

familias. En

ellos se

bailaba con

acordeón,

timbal y güiro.

Estos pequeños

conjuntos,

ejecutaban

valses,

pollas,

danzones.

Antes, se habían

visto

organillos

tocando

contradanzas--,

que luego

iban a las

fiestecitas

de campo en

los domingos

y días

feriados.

Así

se fue

identificando

con las

poblaciones

esta

sonoridad de

instrumentos

mecánicos

que han

llegado hasta

nuestros días

con los órganos

de manigueta

y cartones

perforados,

con

repertorios

de sones,

danzones y

actualmente música

moderna. Los

pequeños

timbalitos—cajas—fueron

sustituídos

por timpanis

de mayor tamaño,

o por

tumbadoras.

El güiro se

cambió por

los

grandes

guayos. En

busca de

mayor

sonoridad.

Los

sitios hoy

son los

mismos: Casas

de campo,

glorietas

techadas de

guano, sin

paredes,

patios de

tierra

apisonada o

casas de

recreación

colectivas en

los modernos

barrios

rurales o en

cabeceras

municipales.

¿Qué

ha cambiado

de todo esto?

¿Cuánto se

ha perdido?

¿Cómo nos

hemos

enriquecido?

Este

Festival

Iberoamericano

de la Décima

tiene la

respuesta. En

todos

nuestros países

puede haber

sucedido

algo

similar

El

zapateo

desapareció

sustituído

por el son en

un largo

camino de

evolución

transculturada

que llega a

la salsa. La

salsa es

internacional.

-Del

tiple no

queda

rastro.

Ha sido

sustituído

por el tres y

el laúd con

una vida

lozana al

haber ya una

escuela de

tales

instrumentos

que califica

los

instrumentistas

jóvenes.

El

órgano ya no

solo es

oriental. Está

en toda la

Isla, en

lugares turísticos

y de diversión

colectiva.

La

décima

regresa a una

nueva Edad de

Oro,

fortalecida

por jóvenes

que

estudian la

improvisación,

enriquecen el

idioma, hacen

buena poesía.

La

fiesta

campesina es

el recipiente

dorado en

donde se

mezclan los

caldos y

aromas, donde

se escancia

la esencia de

la cultura

popular

cubana..

|

|

En l855 un español radicado

en Cuba,

Vicente Díaz

de Comas,

abogado y músico,

estaba tan

identificado

con nuestra música

que compuso

varias piezas

musicales,

entre ellas

un zapateo

--de

aquellos que

se bailaban y

tenían

incluida la

tonada de

punto, y le

dedicó el álbum

de obras a la

Reina de España,

S.M. Isabel

II. Aquel

zapateo fue

la primera

partitura de

esta danza

editada

en música.

Hoy tenemos

la

oportunidad

de

escuccharla

como pieza de

concierto, al

piano. Si la

escuchamos,

oiremos cómo

eran las

tonadas del

siglo

XIX

que se

olvidaron,

que

desaparecieron.

Hagámoslas

regresar. |

|